UNE NOUVELLE HISTOIRE DES DÉBUTS DU FESTIVAL : LES FEMMES QUI ONT FAIT AIX-EN-PROVENCE

Partager

1948 : UNE NOUVELLE HISTOIRE ?

La saison 2023 marquera le 75e anniversaire de l’institution. Gabriel Dussurget (1904-1996) montait en effet en 1948 un « Festival Mozart », qui devient progressivement le Festival d’art lyrique et de musique actuel.

Nous vous proposons de plonger dans cette période de bouillonnement créatif des premières années du Festival, portant notamment notre attention sur l’entourage de Gabriel Dussurget pour écrire une « nouvelle histoire » du Festival, qui fait la part belle aux artistes et compagnons de route de cette grande aventure aixoise. Parmi ces diverses personnalités, beaucoup de femmes : bien plus que des « personnages de l’ombre », au moins quatre d’entre elles méritent qu’on rende hommage à leur travail et leur apport substantiel à la formation de la grande manifestation lyrique de l’après-guerre. Outre les chanteuses portées sur le devant de la scène, que le public connaît bien souvent (Teresa Berganza, Teresa Stich-Randall, pour ne citer qu’elles), d’autres figures moins célèbres forgent l’identité du Festival : les Marseillaises Lily Pastré et Edmonde Charles-Roux, les musiciennes Élisabeth Brasseur et Irène Aïtoff.

Il ne s’agit pas ici de minimiser le rôle de Gabriel Dussurget dans la construction du Festival à partir de 1948 ; on souhaite cependant montrer l’ensemble du travail accompli – mais largement invisibilisé dans les récits sur l’histoire du Festival – par nombre de talents, à ses côtés.

LA COMTESSE LILY PASTRÉ ET EDMONDE CHARLES-ROUX : LE TERREAU ET L’ÂME DU FESTIVAL D’AIX

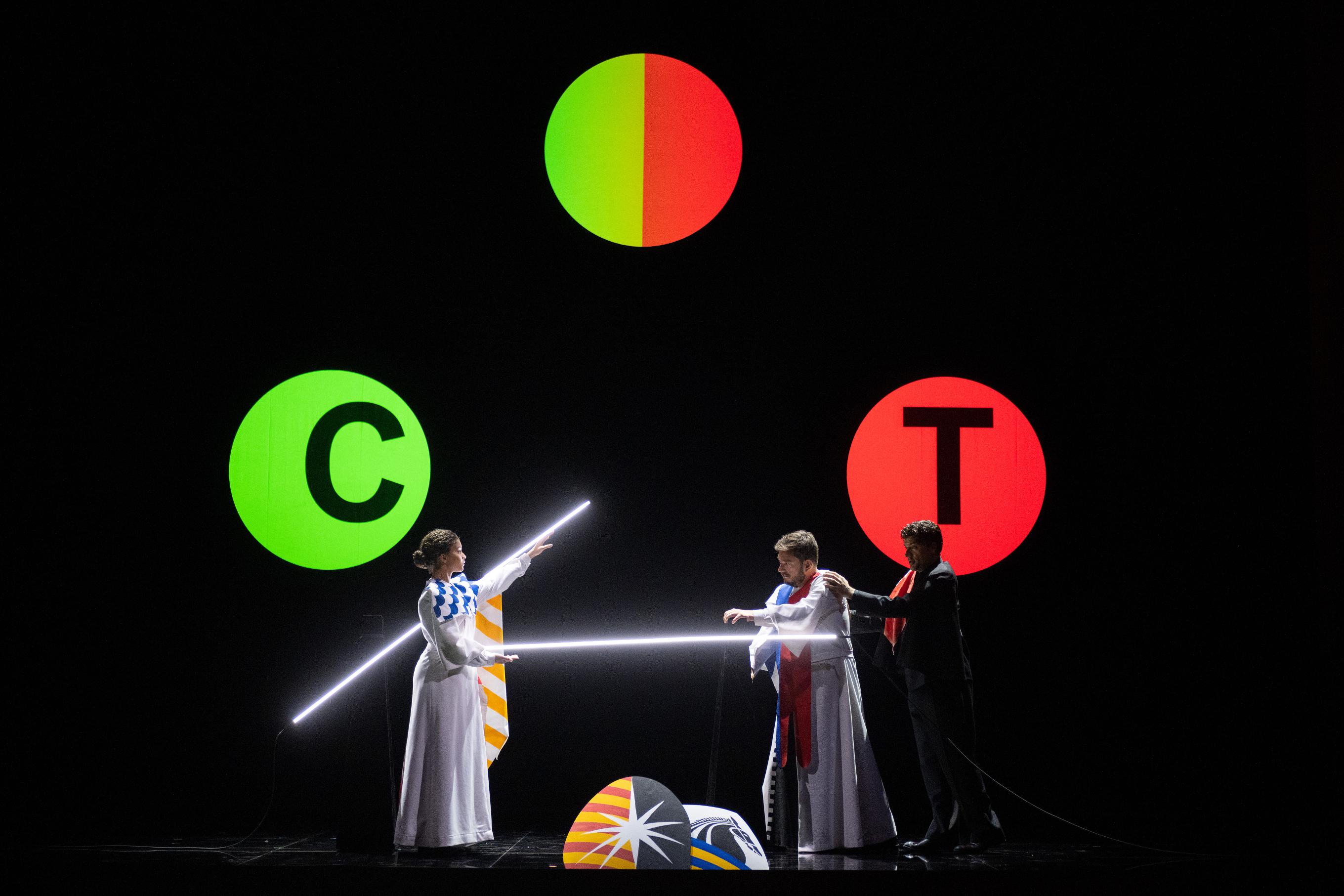

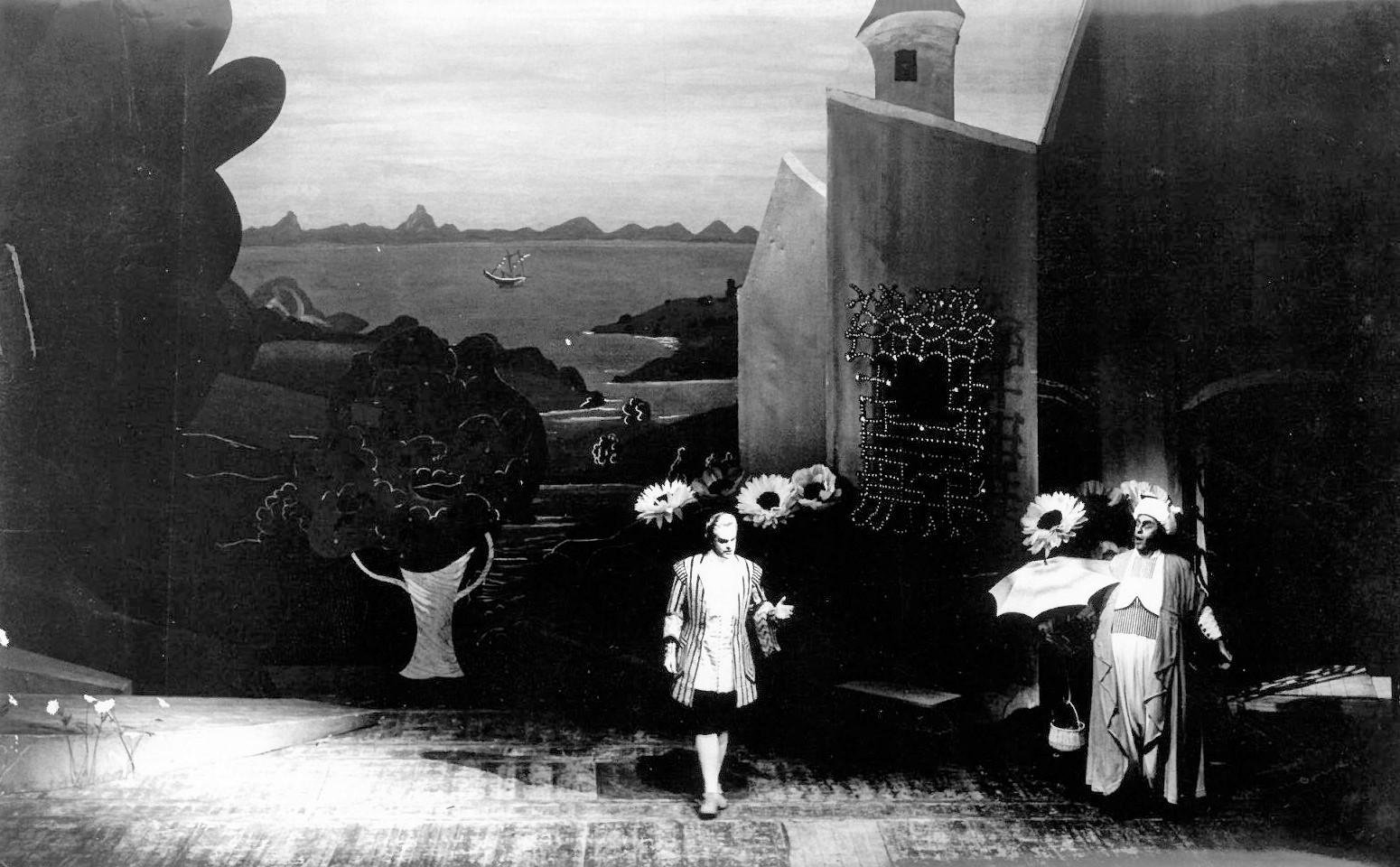

Le premier Festival se tient en 1948, dans la Cour du Palais de l’Archevêché ; on y donne Così fan tutte, opéra de Mozart qui lance une longue série d’éditions ; dès l’année suivante, le peintre et décorateur Cassandre imagine une armature de théâtre et les décors pour Don Giovanni qui font date, épousant parfaitement le cadre de la cour aixoise investie. Ce lieu fait partie de l’ADN du Festival : c’est la Comtesse marseillaise Lily Pastré (1891-1974) qui le fait découvrir à Gabriel Dussurget quelques mois avant la tenue du premier Festival.

Le rôle de la Comtesse est de plus en plus valorisé dans les récits sur la fondation du Festival, bien que la vie bohème de cette femme suscite encore fantaisies et approximations. Lily Pastré est aux premières loges de la grande aventure du Festival qui se déploie à partir de 1948 ; elle permet à Gabriel Dussurget, qui ne connaît ni les réseaux ni la région provençale, de concrétiser son rêve et ses envies artistiques. Véritable guide, elle lui ouvre la voie de l’Archevêché et celle de la Société du Casino d’Aix-Thermal, provoquant la rencontre avec Roger Bigonnet (1905-1975), directeur du Casino de la Ville d’Aix-en-Provence, qui prend alors en charge l’organisation des éditions de ce qui s’appelle alors le « Festival de musique » d’Aix.

Riche marseillaise, elle habite le domaine de Montredon, près de Pointe-Rouge. Elle y accueille dans les années 1940, et tout au long de la Seconde Guerre mondiale, artistes en difficulté, réfugiés Juifs ou simplement de passage : le chef d’orchestre Manuel Rosenthal, la pianiste Clara Haskil, mais aussi André Derain, Raoul Dufy. Une mythique représentation du Songe d’une nuit d’été en 1942 par l’ensemble de ces personnalités accompagnées de l’Orchestre national de Marseille, au cœur de l’Occupation, semble dessiner les premières envies de monter un événement festif musical de haut niveau.

Il existe donc un terreau marseillais prêt pour accueillir de l’opéra ; les envies de Gabriel Dussurget rencontrent celles de Lily Pastré, dont les initiatives privées de Montredon se transforment rapidement en une manifestation internationale. On retrouve d’ailleurs de nombreux artistes proches de la Comtesse dans les éditions des années 1950.

La seconde grande personnalité des débuts du Festival d’Aix est Edmonde Charles-Roux (1920-2016). Issue d’une riche famille de politiciens et d’industriels marseillais, elle est une amie de Lily Pastré et fréquente, elle aussi, la Villa Provençale du domaine Pastré pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle participe à la fameuse représentation du Songe d’une nuit d’été de 1942 en tant que choriste. Alors qu’elle monte à Paris après la guerre pour devenir journaliste chez Elle avant d’être recrutée chez Vogue dont elle devient la rédactrice en chef, elle se rapproche des milieux artistiques de la capitale. Écrivaine, elle remporte le Prix Goncourt de l’année 1966 pour son roman Oublier Palerme.

Dès la fondation du Festival d’Aix par l’entremise de son amie Lily Pastré, Edmonde Charles-Roux assure la couverture médiatique de l’événement et contribue sans aucun doute à son succès tant auprès du grand public que des milieux littéraires et artistiques qu’elle côtoie. On lui doit notamment le rapprochement entre Gabriel Dussurget et le peintre André Derain, qui réalise les décors de L’Enlèvement au Sérail (1951) puis du Barbier de Séville (1953).

Elle fréquente assidûment le Festival en tant que responsable bénévole de la communication, véritable soutien politique à ses dirigeants. Influente amoureuse des arts, elle reste attachée au Festival toute sa vie, siégeant notamment à son Conseil d’Administration. Donnant une dernière interview à Laure Adler pour les 60 ans de l’institution en 2008, elle y raconte l’effervescence des premiers étés, mettant en lumière la place cruciale de la Comtesse Pastré dans le développement du Festival, avec la complicité de Gabriel Dussurget.

LA COULEUR MOZARTIENNE DES MUSICIENNES DES DÉBUTS DU FESTIVAL

À l’ombre d’Hans Rosbaud, Serge Baudo ou Alberto Erede, derrière chanteurs et chanteuses qui brillent sur la scène de l’Archevêché, dans les coulisses, œuvrent des musiciennes hors-pair. Préparant toute l’année à Paris les éditions du Festival, et présentes presque tous les ans à Aix-en-Provence sous la direction de Gabriel Dussurget (1948-1972), Élisabeth Brasseur (1896-1972) et Irène Aïtoff (1904-2006) assurent une continuité artistique inégalée dans un Festival et participent à forger l’identité musicale des productions d’opéra à Aix-en-Provence.

Élisabeth Brasseur est une cheffe de chœur centrale du XXe siècle, entraînant sa formation dans les plus importantes institutions de concert de l’époque (concerts Lamoureux et Pasdeloup, mais également Le Domaine musical de Pierre Boulez). Dès 1920, elle fonde une chorale féminine à Versailles, où elle est également organiste et maître de chapelle. Cette forme évolue en 1943 et prend le nom de Chœur Brasseur.

En parallèle, elle crée au Conservatoire de Paris un ensemble vocal, qui se produit à Aix sous le nom des « Chœurs du Conservatoire » de 1949 à 1963 sur sollicitation de Gabriel Dussurget pour assurer les parties choristes de toutes les productions d’opéra. Les élèves du Conservatoire étaient sélectionnés pour descendre se produire à Aix chaque été sous la baguette de chefs étrangers renommés, et dirigés par Élisabeth Brasseur. Le Chœur Brasseur assure ensuite cette même fonction de 1963 à 1972, dernière année de direction de Gabriel Dussurget ainsi que celle de la disparition de la cheffe de chœur.

Les chorales menées par Élisabeth Brasseur assurent la totalité des représentations lyriques des éditions du Festival ; la cheffe et ses choristes connaissent le répertoire mozartien et les mises en scène des productions, régulièrement reprises jusqu’en 1972. Les chœurs Brasseur deviennent en quelque sorte le « chœur permanent » du Festival, et Élisabeth Brasseur, qui a ainsi accompagné les premiers développements du Festival, lui donne sa couleur musicale grâce à la stabilité de sa collaboration.

Plus discrète, car investie d’un rôle encore moins visible que celui d’Élisabeth Brasseur, Irène Aïtoff (1904-2006) est la cheffe de chant et répétitrice de plusieurs productions de la première période du Festival. Après un rapide et brillant parcours au Conservatoire de Paris et après avoir accompagné la chanteuse de café-concert Yvette Guilbert dans les années 1930, Irène Aïtoff découvre l’opéra. Elle travaille pour des chefs et des institutions de renom, de Vienne à Salzbourg.

Son passage à Aix-en-Provence marque un véritable tournant dans sa carrière : « J’ai été cheffe de chant à Aix-en-Provence, à partir de 1950. C’est là que j’ai découvert les opéras de Mozart ». Elle apprend l’italien pour mieux comprendre Don Giovanni, Così fan tutte et Le Nozze di Figaro – son opéra favori. Hans Rosbaud (1895-1962), premier chef d’orchestre du Festival, lui avait notamment transmis son goût pour cette partition et la façon de travailler les ensembles, d’entendre les correspondances entre les voix et l’orchestre.

Portant une immense attention à la diction et aux récitatifs, c’est à elle que l’on doit les interprétations fraîches et impeccables de Teresa Berganza ou de Gabriel Bacquier, alors même que celui-ci n’avait jamais chanté de rôle mozartien ni pratiqué l’italien lorsqu’il doit se produire dans Don Giovanni en 1960. Gabriel Dussurget fait toute confiance à Irène Aïtoff pour préparer le chanteur, avec lequel elle passe plus de six mois à travailler la partition avant le succès au Théâtre de l’Archevêché dans les décors originels de Cassandre (direction musicale d’Alberto Erede). Quelques années plus tard, la pianiste lui fait également apprendre le rôle de Golaud, donnant naissance à un Pelléas et Mélisande d’anthologie en 1966 dans des décors et costumes de Jacques Dupont et sous la baguette de Serge Baudo.

Forte de son passage au Festival d’Aix, Irène Aïtoff devient la grande spécialiste des opéras de Mozart - Gabriel Dussurget la surnommait d’ailleurs « la veuve Mozart » tant elle maîtrisait les partitions et se portait garante de la transmission de l’esprit original de l’œuvre aux interprètes, tâche dont elle s’est acquittée jusqu’à la fin de sa vie.

L’âme du Festival, façonnée sur le temps long, est aussi celle de ces femmes qui accompagnent toutes les productions, tous les chefs d’orchestres, tous les interprètes. Elles ont donné une impulsion et une couleur particulière à la période de direction de Gabriel Dussurget, qui savait fédérer et réunir les talents autour de lui.

Anne Le Berre

À ÉCOUTER

Des archives et des reportages France Musique sur Lily Pastré, Edmonde Charles-Roux ,

ainsi que deux entretiens avec Irène Aïtoff

À LIRE

Sur Gabriel Dussurget :

Dussurget, Gabriel. Le magicien d’Aix : mémoires intimes. Arles : Actes sud, 2011.

Sur la Comtesse Pastré :

Bellamy, Olivier. La folie Pastré : la comtesse, la musique et la guerre. Paris : Bernard Grasset, 2021.

Donadieu, Françoise. Histoires de Lily, comtesse Pastré : la dame de Montredon. Marseille : L’Atinoir, 2017.

Kressmann, Laure. Lily Pastré : la Bonne-Mère des artistes. Marseille : Éditions Gaussen, 2014.

Sur Edmonde Charles-Roux :

Saint Pern, Dominique. Edmonde, l’envolée. Paris : Stock, 2022.

À REGARDER

Sur la vie et la carrière d’Irène Aïtoff : le documentaire « La Grande Demoiselle » (Dominique Delouche, 1998),

à visionner sur Medici TV

75 ANS D'HISTOIRE

MONTEVERDI AU FESTIVAL

LES BALLETS RUSSES ET LE FESTIVAL D’AIX : UNE LONGUE HISTOIRE DE LA MODERNITÉ SCÉNIQUE

LA TURANGALÎLA-SYMPHONIE ET LA CRÉATION INSTRUMENTALE AU FESTIVAL D’AIX

LES MILLE FACETTES DE ROSSINI À AIX